アナログエンジニアのマイコンの勉強1

純粋にアナログ回路で育って来た人に、マイコンを苦手とする人は多い。僕もその一人だった。

けっしてデジタルが嫌いなわけではなく、むしろ身に着けたい技術。でも勉強の糸口が全く見つからなかった。

最初に勤めた会社では、リレーシーケンス制御盤を設計しており、その延長でPLC(シーケンサ)をラダー言語で組んでいた。つまりプログラムの素養はある。

勉強は、当然ながらマイコンのデータシートを読むところから始める。だが、書いてある事に連続性が無く、さっぱり解らない。それよりも情報が膨大過ぎる。

一方で、中学生や高校生がマイコンで電子工作を楽しんでいる。それがとても不思議だった。なんであんな難解なデータシートが理解できるのかと。

そんなおり、あるHPに出会った。それは魚ロボットの研究者の平田宏一氏のページである。

https://www.nmri.go.jp/archives/eng/khirata/mcon/index.html

そのBasicで書かれた、いわゆるLEDチカチカのソースを、何の前知識もなく読めた時はとても感動した。「わかる」「わかる」とね。

※Basicは人間の言語に近い

Config Portb = Output

Config Portd = Input

Do

Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 0

Wait 10

Portb.0 = 0 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 0

Wait 10

Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 : Portb.3 = 0

Wait 10

Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 1

Wait 10

Loop

End

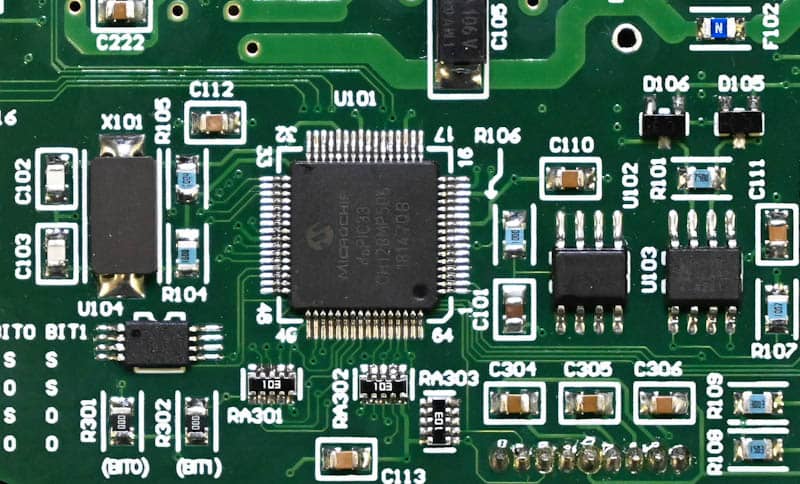

マイコンチップを使うには、まずデータシートを深く読んで、色々と事前設定をしなければならない。そしてその事は知っていた。

ところが、HPで使われているコンパイラ(BASCOM-AVR)では、チップの型番を指定すればそれが不用になる。そして上記の様な動きの部分だけを書けばよい。これなら僕でもマイコンを始められると踊った。

さっそく、HPで紹介されているコンパイラ、書き込みツール、マイコンチップを買い込んだ。

そして、解説通りに進めて、無事にマイコンが動いた時はとても嬉しかった。(続く)